歯並びをきれいにすることは、歯の見た目を良くし、食事もしやすくなることで健康的な生活につながります。そんな矯正治療の欠点は費用の高さが注目されますが、他にも生活で不便となりかねない問題を引き起こします。その一つが歯肉退縮です。

・矯正治療で起こる治療が難しい歯肉退縮

歯肉退縮について

歯肉退縮とは、いわゆる歯茎下がりです。歯の根元の土台となっている歯茎が、だんだんと後退してしまうことを指します。

歯が長くなることや、歯と歯の隙間ができるブラックトライアングルのような審美面での影響の他、視覚過敏や虫歯によって歯を失うなどの機能面でも影響があります。

悲しいことに、現代の治療では失った歯茎を完全に戻すのは難しいです。治療法としては、歯肉を改善するための歯肉移植の他、ブラックトライアングルを対象にした、審美面治療のためのダイレクトボンディングやインプラント治療などがあります。

なぜ歯茎が下がるのでしょうか。

加齢等様々な要因がありますが、矯正による要因は大きく、

①歯周病等の口腔内の不衛生な環境要因と、②矯正による要因が挙げられます。

・①口腔環境と②矯正治療による要因

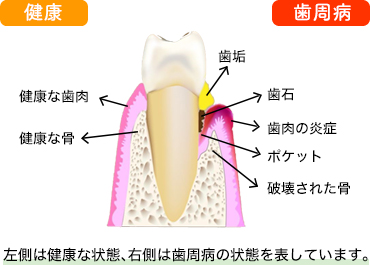

①歯周病

歯周病は歯茎下がりを誘発します。歯を失う最大の要因ともいわれますが、歯の土台を溶かし手歯茎下がりを誘発する病気が歯周病です。

原因は磨き残しによる細菌です。

食べかすが歯や歯肉の細かい箇所に残ったままであると、細菌が繁殖を始めます。それらの集まりが歯垢を形成し、唾液のミネラルと混ざることにより、歯磨きでは除去できない歯石に変化します。

これらは、歯の周辺の骨を溶かし、歯肉からの出血、口臭、歯の動揺をもたらし、最終的には歯が抜けてしまうことになります。

歯周病は、痛みがなく進行し、自覚を持ち始めたころにはある程度病気が進行している状態です。特に矯正治療では、器具の周りに詰まった食べかすがうまく除去できません。

不衛生な口腔環境が形成されやすく、歯周病にかかる可能性も非常に高くなります。

口腔環境による原因の他、矯正による要因については歯槽骨が関係しています。

②矯正による要因

矯正の仕組みでも開設した通り、矯正は歯槽骨を含めた歯の周辺組織によって可能となります。

歯槽骨はその名の通り骨で、歯を支える土台です。これは歯の周りのポケットのような、まさに土台となるものです。この土台は、ある方向に継続的な力がかかると、歯根膜という組織と相まって骨の再生と吸収を繰り返し、一定の位置に移動します。

矯正の仕組みについては下記で紹介しています。

この歯槽骨はは一本一本の周りに存在しており、歯茎はこの土台を基礎にして形作られています。

ケーキで例えてみます。

歯槽骨となるものがスポンジで、その周りについている生クリームが歯茎です。

スポンジがふんわりしたおいしそうなケーキです。

あッ!スポンジを少しつぶしてしまいました。。

つぶしてしまった真ん中のスポンジが下がり、生クリームとともにイチゴも垂れてしまっています。

スポンジがペッちゃんこで、クリームがついたケーキの外面はみずぼらしくなりました。

歯茎も同じです。

土台となる歯槽骨がなければ、その分ボリューム小さくなってしまいます。

通常、矯正治療で動く場合、歯槽骨と歯根膜が関わり、歯槽骨の吸収と再生を繰り返しながら位置を移動します。

吸収とは簡単に言うと骨が溶けることで、歯を動かすために歯の土台である歯槽骨自体が変わることで歯の位置が動き、固定されます。

吸収した骨は再生されます。しかし、移動量の大きい矯正の場合、歯槽骨が元に戻らないリスクが高くなります。

そのため、歯並びが非常に悪い叢生の場合、もともとの歯並びに対して歯全体を大きく動かすため、特に歯槽骨への影響が大きくなります。

実は、歯槽骨はその厚みは人によってさまざまで、薄い方は歯槽骨の再生が追い付かず、歯茎が下がる可能性が高くなります。

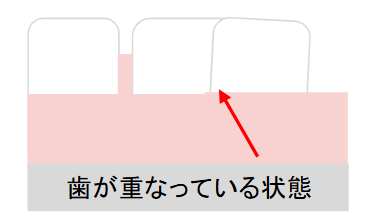

また、歯が重なっている歯並びの場合、矯正で整列した際にはブラックトライアングルという状態が起きやすくなります。

これは元々歯の重なっている歯槽骨が薄い箇所が、歯を前に押し出す矯正によって歯槽骨がが形成されずに隙間が生まれてしまうためです。

歯が重なっている場所は、歯茎がないことが多いです。つまり、歯槽骨自体が無いことを意味します。

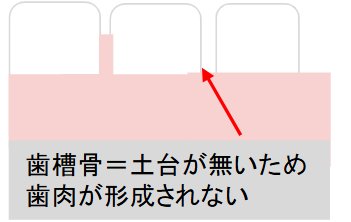

この状態で、歯をきれいに並べた場合、歯肉の土台自体がないため歯肉が形成されることはありません。これがブラックトライアングルを生みます。

矯正のやり方によって、例えば急激な移動を避けることで回避することができるそうですが、歯槽骨自体が無い状態の場合はある程度の発生は起こってしまいます。

・治療法について

完全に失った歯肉を元に戻すことは現地点での技術では難しいです。しかしながら改善する方法もあります。

大きく①歯自体、②歯肉に対して改善方法があります。

①歯自体に対する治療

ダイレクトボンディング

歯を少し削り、その上に歯科用樹脂(コンポジットレジン)という光で固まる素材で埋め合わせます。

これはすきっ歯の方の治療にも用いられる方法で、ブラックトライアングルの改善が期待できます。

近年では材料の色が様々あり、自身の歯の色に合わせた違和感のない治療が可能となっています。

しかしながら、材料がプラスティックのため変色の回避が難しく、数年経てば表面を削ったり変えたりすることが必要があります。

IPR:ストリッピング

歯の側面を削り、隙間を狭くする方法です。矯正治療でも用いられる方法です。

歯のエナメル質の部分を影響がない範囲である、0.5mm程度削ることで歯と歯の隙間を狭めることができます。

健康な歯を削ることになりますが、虫歯の影響がない方法として広く知られています。抜糸ができない場合の歯のスペース確保などでも活用される方法です。

ラミネートべニア

歯の表面を削り、歯に合わせた薄いセラミックの板をかぶせる方法です。

ダイレクトボンディングにおける歯科用樹脂と異なり、吸水性がなく経年による変色や劣化のリスクが非常に低い方法です。

また材料自体の色も自身の歯の色に近づけることができ、違和感のない見た目が期待できます。

しかしながら、歯の表面を削ることや、強い力により外れてしまうこと、費用が高額なことがデメリットとして挙げられます。

セラミック

ラミネートべニアと異なり、歯全体を削ったうえでセラミックをかぶせることで改善する方法です。

経年劣化が少なく、ラミネートべニアのように張り付けていない為強度もあります。

大きなデメリットとしては、健康な歯を削ることです。セラミックをかぶせるため、健康な歯を大きく削ることになります。

・②歯肉に対する治療

歯肉移植

健康な歯肉を移植することで歯肉の定着を図る方法です。

自身の上顎部分の歯肉を切除し、対象の位置で接合します。治療は手術が必要となり、費用も大きくなります。

自身の歯肉を移植しますが、目立たない部分の歯肉を使用するため傷は目立たず、また切除した歯肉も回復します。

しかしながら、移植した歯肉が必ずしも定着するわけではなく、経年によってある程度下がってしまうリスクがあります。

ヒアルロン酸注入

歯肉に直接ヒアルロン酸を注入することで、歯肉自体を大きく見せる方法です。これにより、歯肉が大きくなることで、小さなブラックトライアングルの隙間を埋めることができます。

大きな手術も必要なく、短時間ですぐに効果が期待できます。

しかし、永続するものではなく体内で分解されるため、継続的な注入が必要となります。

歯肉の再生治療

また、近年では幹細胞を用いた歯肉の再生治療の方法も見つけることができます。

治療では幹細胞由来培養上清液というものを用いて、患部に注射し、歯茎細胞の再生を目指します。

幹細胞由来培養上清液(かんさいぼうゆらいばいようじょうせいえき)とは、幹細胞から分泌される、さまざまな成長因子やサイトカイン等の機能性タンパク質を豊富に含んだ医療用の再生材です。

歯科においては、近年、歯茎の再生や顎骨の再生に用いられるようになってきています。名古屋大学医学部附属病院歯科口腔外科では、顎骨の再生に成功しています。

ブラックトライアングル 歯の隙間を埋める歯茎再生治療

上記のように、今まで困難であった歯肉再生治療も研究が進んでいます。

今度の医療の発展により、上記に挙げた以外の方法や、さらに改善が期待できる治療が確立されるかもしれません。